观看《天国与地狱》时,相关的个人经历浮现脑海,显得尤为宝贵,电影本身蕴含的情节也引人深思,值得探究。

电影初印象

初次接触《天国与地狱》,其非凡特质立刻引起注意。电影取景地与我栖身之所风貌相近。过去因财力不足,未能进入大阪的电影学院,因而迁居横滨。此片摄制完成于我移居数年前,当时实景如今已不复存在,但情节确凿地发生在这座城市。目睹片中罪犯的居所,不禁慨叹“此乃吾乡”,这般奇妙的关联令人欣喜。

电影故事转折

日本当局将休闲活动当作推动公众就业的手段,影像作品里的情节也频现波折。权藤今吾在从事非法证券操作期间,接到劫持者来电,索要三千万日元以换取其子自由。权藤虽财力雄厚,但转账将使其丧失成为主要股东的资格,这对他的谋略构成重大阻碍。而绑匪实际绑架了权藤司机的儿子,权藤必须判断是否援助下属,此点成为剧情核心。

主题对比呈现

黑泽明运用该情节,呈现了社会地位、财富状况及经济鸿沟的对照。权藤身为上位者,遭遇了涉及私利的困境;而司机则属于底层民众,其子不幸被卷入人质事件。二者形成了突出的阶层反差。在日本,出家人会前往监狱探望临刑者,这一习俗引发了我对劫匪成长背景、日常境遇及彼时心态的探究,促使影片获得了更为丰富的内涵。

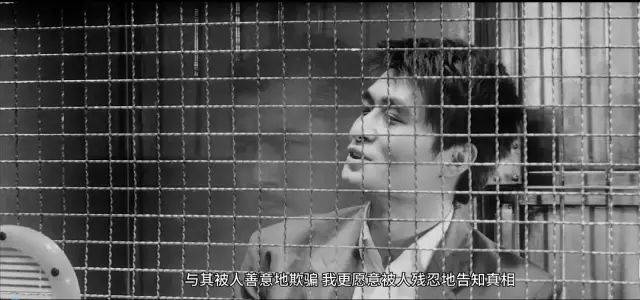

监狱场景特色

黑泽明在监狱场景里,未采用通行的蒙太奇技巧,也未着力渲染环境气氛。绑匪向权藤表明,他渴望死亡,对命运无所畏惧,内心毫无恐惧。虽然没有展现执行过程,但可以确定这是权藤最终的遭遇。这种表现手法,使观众能更真切地体会绑匪的心理状态,同时也彰显了黑泽明特有的电影艺术特色。

结局意外改变

《天国与地狱》的最终结局并非原定模样。起先剧本里包含三船与仲代达矢一同漫步的情节,然而在监狱场景拍摄结束后,黑泽明鉴于山崎努作为绑匪角色展现出的出色演技,对整体结局进行了大幅度修改。这一改动反映出影视作品的制作过程并非严格遵循预设流程,创作者会依据具体情境进行灵活变通,从而增强故事的戏剧效果。

绑匪形象塑造

黑泽明并未将绑匪刻画成邪恶角色,他未曾揭示绑匪的作案缘由,而是将绑匪视为普通人,他们也会犯错、实施犯罪行为。他着重指出绑匪只是为了生存,具体缘由我们并不清楚。这种人物塑造方式使电影更具人情味,同时也引导我们思考犯罪行为背后的深层原因。

你是否曾经看电影时,感觉情节与个人经历有某种特别呼应?我们鼓励大家积极表达看法,点击赞同按钮,转发内容,并在留言区发表见解。